Ich erlebe es in fast jedem Gespräch mit Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen: Man wünscht sich mehr Eigenverantwortung, aber bekommt stattdessen E-Mail-Fluten, verschleppte Projekte und ein wachsendes Gefühl von Stillstand.

„Meine Leute wollen einfach nicht“, heißt es dann oft. Aber das stimmt nicht. Die meisten wollen durchaus – sie dürfen nur nicht.

Wenn Verantwortung zur Gefahr wird

Ein Beispiel aus der Praxis: In einem Produktionsunternehmen, das ich begleite, klagt der Geschäftsführer darüber, dass selbst erfahrene Führungskräfte keine Urlaubsentscheidungen mehr treffen, wenn es darum geht, einen Antrag abzulehnen.

Sobald es Engpässe gibt, landen alle Anträge auf seinem Schreibtisch. Oder: Mitarbeitende setzen ihn in jede zweite Mail ins CC, um sich abzusichern.

Das sind keine Faulheitsphänomene, sondern Schutzmechanismen. Wenn jemand gelernt hat, dass Initiative riskant ist, wird er vorsichtig. Wenn Fehler bestraft werden, verschwindet Mut. Und wenn Kontrolle wichtiger ist als Vertrauen, entsteht Abhängigkeit – kein Engagement.

Fehlerkultur entscheidet über Eigenverantwortung

In vielen Unternehmen wird über Verantwortung gesprochen, aber Angst praktiziert. Angst, sich zu zeigen. Angst, Fehler zuzugeben. Angst, die falsche Entscheidung zu treffen.

Das Paradoxe: Solche Kulturen machen nicht fehlerfreier, sondern intransparenter. Fehler passieren trotzdem – nur eben im Verborgenen. Und sie werden sichtbar, wenn es zu spät ist: bei Kundenreklamationen, Projektverzögerungen oder Qualitätsverlusten.

Eine gesunde Fehlerkultur bedeutet nicht Nachsicht, sondern Lernfähigkeit. Sie schafft psychologische Sicherheit – die Grundlage dafür, dass Menschen Verantwortung überhaupt übernehmen können.

Gestaltungsspielräume statt Mikromanagement

Das zweite große Thema ist Kontrolle. Viele Führungskräfte glauben, sie müssten Präsenz zeigen, indem sie ständig eingreifen. Aber Kontrolle, die mitten im Prozess ausgeübt wird, ist nichts anderes als Mikromanagement.

Unser Gehirn reagiert darauf mit Stresshormonen – und schaltet genau die Funktionen herunter, die wir eigentlich brauchen: Lernen, Kreativität, Perspektivwechsel.

Eigenverantwortung kann sich so gar nicht entwickeln.

Wenn Mitarbeitende dagegen klare Ziele, Handlungsspielräume und Rückendeckung bekommen, steigen Motivation, Lernbereitschaft und Innovationskraft messbar.

Das zeigt nicht nur die Forschung – ich sehe es täglich in den Unternehmen, die sich trauen, Führung loszulassen.

Klarheit statt Verantwortungsdiffusion

Ein dritter Faktor: Unklare Erwartungen. Oft ist gar nicht eindeutig, wer worüber entscheiden darf. Verantwortung wird „übertragen“, aber ohne klare Befugnisse, ohne definierte Qualität oder Entscheidungstiefe.

Das Ergebnis ist Verantwortungsdiffusion – ein unsichtbares Leck in der Organisation. Niemand fühlt sich zuständig, alle sichern sich ab. Eigenverantwortung braucht deshalb Struktur:

Klare Entscheidungsgrenzen, definierte Leitplanken – aber innerhalb dieser Grenzen Vertrauen und Freiheit.

Führung als Vorbild

Verantwortung ist ansteckend. Aber auch Verantwortungslosigkeit.

Teams spiegeln das Verhalten ihrer Führung. Wenn Führungskräfte sich selbst absichern, Entscheidungen nach oben delegieren oder Fehler vertuschen, übernimmt das Team dieselben Muster. Wenn sie dagegen Vertrauen schenken, eigene Unsicherheiten offenlegen und Entscheidungen nachvollziehbar treffen, entsteht Mut.

Führung als Vorbild ist keine alte Schule – sie ist die Grundlage jeder modernen Verantwortungskultur.

Verantwortung ermöglichen – nicht einfordern

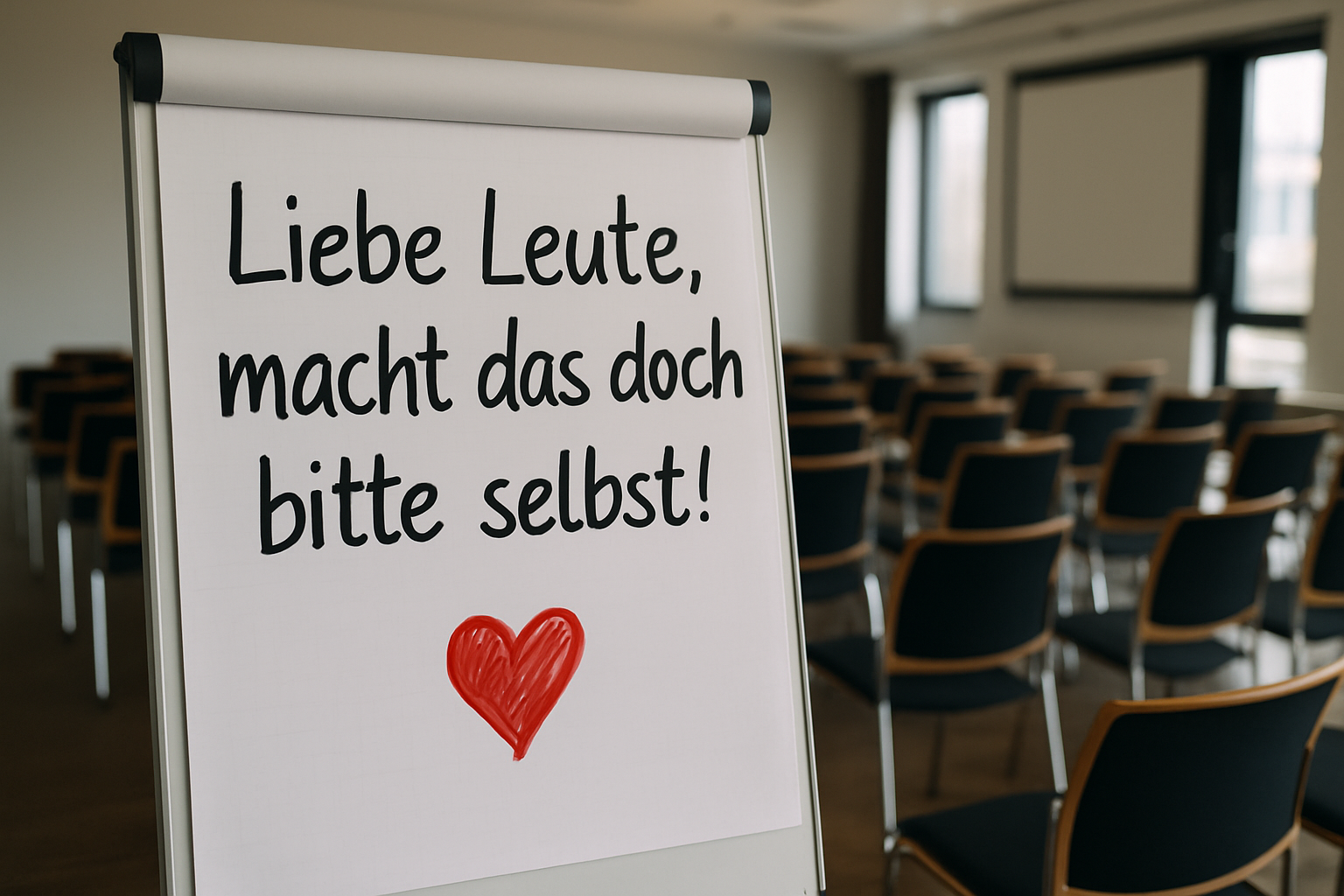

Viele Organisationen wünschen sich „mehr Eigenverantwortung“. Aber sie schaffen Systeme, die genau das verhindern.

Kontrolle wird belohnt, Vertrauen wird bestraft. Und solange diese Logik gilt, helfen keine Workshops und keine Motivationsprogramme. Verantwortung ist keine Anweisung – sie ist eine Einladung. Menschen übernehmen sie nur freiwillig, wenn das Umfeld stimmt.

Mein Fazit: Vertrauen als Produktivfaktor

Eigenverantwortung lässt sich nicht verordnen. Sie entsteht, wenn Führung psychologische Sicherheit, klare Leitplanken und Feedbackräume schafft.

Wenn Kontrolle zum Lerninstrument wird – nicht zum Machtinstrument.

Ich sehe in meiner Arbeit immer wieder: Unternehmen, die diesen Schritt gehen, werden schneller, entschlossener und resilienter.

Und sie gewinnen etwas, das unbezahlbar ist: Vertrauen – von innen heraus.

Interesse an einem ersten Schritt?

Wenn Sie spüren, dass in Ihrem Unternehmen noch zu viel Kontrolle und zu wenig Vertrauen herrscht, dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie mehr Eigenverantwortung in Ihre Führung bringen können.